『東京の色100』061~065

061 築地丸武の玉子焼き

お弁当の定番のおかずといえば、「玉子焼き」、「とりのから揚げ」に「ウインナーソーセージ」と続けても異論のある方は少ないでしょう。

子どもの好きな料理の代表ともいえる玉子焼きですが、大人になっても、嫌いだという方はほとんどいないはずです。けれども、玉子焼きの味については一家言をもっている方が多そうです。

通常、子どもたちはもちろん、多くの方は、醤油やだしとともに、砂糖を入れた、濃くて甘い玉子焼きを好むと思われます。ところが、京都に住みだした私の場合には、玉子焼きと

いえば、今では頭の中に“だし巻き”が登場するようになりました。関西では、たとえコンビニのお弁当といえども、甘い玉子焼きにはお目にかかれません。この東と西の玉子焼きの味の差は明快に存在します。その上、玉子焼き器にも東(あずま)型と西型があるそうで、東は、厚く焼きやすい正方形、西型は薄く焼いて巻きやすい長方形と、しっかり区別されています。

築地の有名店である丸武(豊洲店もオープン)の玉子焼きは、甘みの強いしっかりした味が特徴で、きれいな黄金色が食欲をそそります。この黄金色の見事な発色は、砂糖のおかげと聞いたことがありますが、この発色が砂糖のおかげというのなら、甘い玉子焼きとよりを戻してもいいかもしれません。

日本ファッション協会 山内 誠

●マンセル値:1.25Y 7.5/6

●NOCS:1.25Y-4.5-1.8

062 東武浅草駅

2012年,スカイツリーの開業に合わせて昭和6年竣工当初の姿に復元された東武浅草駅。

外観は、当時流行っていたネオルネッサンス様式を残したアールデコ建築で大きな半円アーチ窓と時計台が印象的な正面ビューと半円アーチ窓が連続して後尾には大きな煙突を配した側面ビュー。周りに高い建物がなかった当時の隅田川対岸から望むとさながら豪華客船のように見えたとのこと。マーブル調の艶消し石造りに見える外壁は、実はコンクリートに塗装が吹き付けられたもの。

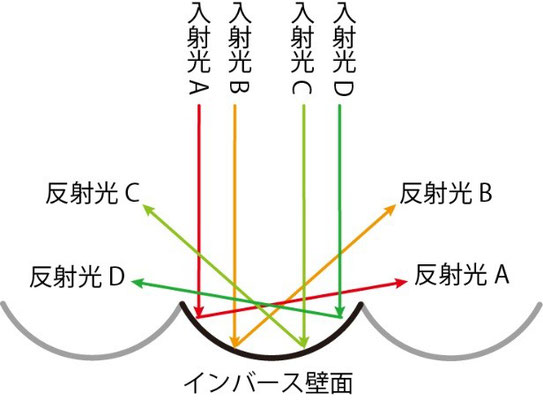

近寄ってみると高耐光性樹脂塗料の光沢を確認することが出来る。防汚性能の良さそうな表面の艶は些か安っぽいテラッと光沢感。しかし、数メートル離れて見ると本物の石材を思わせる深みを感じるのは約1cm感覚で円弧を描くインバースされた縦ストライプ凹凸連続面の効果と思われる。フラットな面を持たない凹凸壁面に入射する光は多様な角度に反射拡散して視覚に光沢面を感じさせない。また、円筒曲面の陰影グラデーションが色彩に深みを与える。意匠と機能性の両立は色と質感、仕上げの絶妙なバランスの成果と言えるのではないか。

色測値は10YR 7.5/1。近隣の神谷バー壁面が10YR 7.5/2,吾妻橋の橋台の石材が10YR 7/1とほぼ近似色で浅草レトロな景観ハーモニーを醸し出す。

CMFデザイナー 安岡義彦

●マンセル値:10YR 7.5/1

●NOCS:10YR-1-4.8

063 勝鬨橋のメタリックグレー

勝鬨橋(かちどきばし)は、隅田川に架かる全長246mの日本で現存する数少ない可動橋(跳開橋)です。1905年1月、日露戦争における旅順陥落祝勝記念として有志により築地と月島を結ぶ「勝鬨の渡し」が設置され、これに由来して「勝鬨橋」と命名されました。橋自体は1933年に着工し、7年の歳月を経て1940年に竣工しました。

かつてのように跳開させよう、という声もあるようですが、跳開させるための機械の復旧に莫大なお金がかかる

ことや、橋の上の道路交通量も多いことから実現の目途は立っていないようです。

2007年6月には国の重要文化財に指定されています。

隅田川に架かる橋としては、赤い吾妻橋や黄色の蔵前橋などと比べると色味が抑えられ、落ち着いた雰囲気が感じられ、

隅田川沿いのウォーターフロントに彩りを添えています。明るめのグレーだと思い、近づいて橋をよく見ると測色泣かせのメタリック調です。メタリックではあるものの光沢感が抑えられているため、橋脚部分の石材とも調和して趣きと重厚感が感じられます。

カラープランニングコーポレーション クリマ 依田彩

●マンセル値:N7.5

●NOCS:N7.5

064 資生堂パーラーの赤レンガ色

銀座8丁目の角に、ひと際目立つ赤レンガ色のビルがある。この建物は東京銀座資生堂ビルで、洒落たウィンドウディスプイがまち行く人の目を楽しませている。私が写真を撮りに行った時は、沢山のルージュを真っ赤なバラの形に造形した華麗なオブジェが飾ってあった。

資生堂の歴史は古く、1872年に福原有信がこの地に調剤薬局を開業している。そして1902年には資生堂パーラーの前身となる「ソーダファウンテン」を開設している。現在の赤いビルはスペイン出身の著名な建築家リカルド・ボフィルの設計で、2000年に竣工している。リカルド・ボフィルは1970年代にスペインで多くの建築を設計しており、その後世界中でボフィル設計による建築物が見られるようになった。ボフィ

ルはその建築に色彩も大胆に取り入れている。例えば、スペインのレウスに建てられたバリオ・ガウディでは、焼き斑の大きな褐色のレンガを基調に、吹き抜け部分に原色の赤や黄色などを使い、大きな話題となった。

銀座の資生堂ビルの赤レンガ色も彩度が高く大胆な色使いだが、リカルド・ボフィルの最初のプレゼンテーションとは異なる色彩案が採用されたようだ。

色彩計画家 吉田愼悟

●マンセル値:8R 4.7/7

●NOCS:8R-1.9-11.6

065 松本家住宅母屋

神田多町通りに面した角地に在る松本家住宅母屋は、平成12年に国の登録有形文化財に指定されている。この建物は木造三階建、切妻で、正面は出桁造りの構えとなっている。多町にはかつて青物市場があり、松本家はこの家屋を店舗兼住宅として使っていたようだ。最近では神田辺りも建替えが進み、明るい外壁のビルディングが多くなってきたが、多町界隈には松本家住宅母屋の他にも歴史を感じさせる住宅や料理屋が残されており、落ち着いた雰囲気が漂っている。戦前までは東京のまち並みは、現代よりもずっと明度が低い落ち着いた色調で揃っていたのだろう。松本家住宅母屋の外壁は、下見板張りであり、木材のために適度な斑があるが、その中心色は7.5YR 4/2あたりであった。正面に回って古めかしい立派な桁の色を測ってみると、北面の下見板張りよりも退色していて低彩度になり、明度も落ちた7.5YR 3/1という値が得られた。

明るく清潔なイメージを求めて、東京はオフホワイトの外壁が多くなったが、低層で落ち着きのある色調で揃った木造のまち並みも残してほしい。

色彩計画家 吉田愼悟

外壁

●マンセル値:7.5YR 4/2

●NOCS:7.5YR-1.9-11.6

桁

●マンセル値:7.5YR 3/1

●NOCS:7.5YR-1-13.8