『東京の色100』041~045

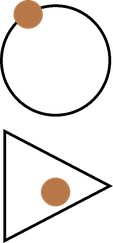

041 あんパン(木村屋)のきつね色

4月4日が「あんパンの日」だということを知っていましたか?

菓子パンの代表である「あんパン」は、銀座の木村屋が創りだしたもので、木村屋から明治天皇に献上した1875年(明治8年)の4月4日を記念して、「あんパンの日」が決まっています。

私にとって、あんパンといえば、やはり酒種を使用した木村屋のあんパンが頭に浮かび、酒まんじゅうのような香りともっちりとした食感を思い出します。

木村屋のあんパンは、パン酵母の代わりに酒種を使い、中心

には桜の花の塩漬けを入れて、パンでありながら、和菓子の風味を感じさせることで、パンに馴染みのない当時の日本人にも親しめるようにと作られました。このあんパンを明治天皇がお気に召されたことで、一躍、パンが日本に広まり、文明開化を代表する食べ物になったそうです。

明治初期の流行語にある「文明開化の7つ道具」には、「新聞社」「郵便」「瓦斯灯」「蒸気船」「写真絵」「展覧会」「軽気球」「岡蒸気」そして「あんぱん」が上げられています。

実際に木村屋のあんパンを目にすると、その見事なきつね色に食欲をそそられる人は多いと思います。この「きつね色」は、動物由来の色名であり、植物や植物染料からの由来が多い日本の色名の中では、「ねずみ色」と並んで珍しい存在ですが、今では、スイーツや揚げ物などの、仕上がりの良い状態を指す、日常生活になくてはならない表現になっています。

一般財団法人日本ファッション協会 山内 誠

●マンセル値:5YR 4.5/5

●NOCS:5YR-4.1-9.6

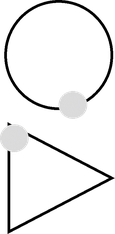

042 東京スカイツリーの藍白

東京スカイツリーが建設された押上界隈は、東京の新名所となり、連日多くの観光客で賑わっている。地域の昔の名前である「武蔵」の語呂合わせで634(ムサシ)mとなったこの建造物は、2011年に「世界一高いタワー」としてギネス世界記録に認定されている。

スカイツリーの色彩は「藍白」と言われているが、近づいて見ても藍色はほとんど感じない。色票を近接させて正確な色を測ろうとしたが、この藍白に接する場所が見つからない。10m程離れた上部に見るか、ガラス越しに2、3m程の位置で見るか、どちらも正確な色合わせが出来ない。そこで展望デッキまで上がり、窓際の白い柱を視感測色してみた。この柱の色はほとんど無彩色でかなり明るい。多少青みもあるよ

うで5PB 8.7/0.2と読めた。しかしこのマンセル値も、ガラス越しの光で測っており、更には天井や床の反射もあって正確ではない。わずかな光の変化にも対応して変わってしまう移ろいやすい色は、その存在感を主張せず、日本的な色なのかもしれない。

夜になると、スカイツリーは繊細に変わる光でライトアップされる。このライティングは隅田川の水を表す淡いブルーの光で心意気の「粋」を、江戸紫をテーマカラーとした気品ある雰囲気を「雅」として表現しているそうだ。季節やイベントごとの特別なライティングも、既に東京の名物となっている。

色彩計画家/クリマ代表 吉田愼悟

●マンセル値:5PB 8.7/0.2

●NOCS: 5PB-0.5-2.2

043 デンキブランの琥珀色

今や外国からの観光客のNo.1人気スポットといえる浅草で、1丁目1番地といえば、知る人ぞ知る「神谷バー」を指す。この神谷バーは、創業明治13年の日本最初のバーとして知られている。そして、この神谷バーの看板商品がブランデーベースのカクテル「デンキブラン」。

既に味わったことがある人はお分かりだが、バーの雰囲気とこのデンキブランのイメージと味わいが、確実にレトロな懐かしさを感じさせてくれる。

人生の先輩たちの説明によれば、文明開化のご時世でハイカラなものを「電気なんとか」と呼んでいたらしく、この新しさとお酒の強さとブランデーが相まって「デンキブラン」と名づけられたそうである。まぁ、お酒好きの方ならこのような由来の真偽などは横において、純粋にこの琥珀色のデンキブランを楽しんでいただきたい。

文明開化のご時世に、“新しき世”を東京の人々に文字通り味わわせていた琥珀の液体は、現在では、古き良き時代の東京の雰囲気を与えてくれるようになっている。

なお、この神谷バーの建物は大正10年に完成したものであり、当時の日本では建築にモダンデザインを取り入れることが流行っていた。初代神谷傳兵衛は建物が完成する10年ほど

前に7ヶ月もの欧州視察に出掛けている。建物の設計こそしていないものの、本場のモダンな建築を見たときの感動がこのアーチ型の三連窓やスクラッチタイルに表れているのではないだろうか。

カラープランニングセンター 池田麻美

日本ファッション協会 山内 誠

●マンセル値:3.8Y 8.2/8.4

●NOCS:3.8Y-6.7-1.8

044 新橋色

ゆりかもめの駅には、それぞれの駅ごとに色と文様が決められていて、新橋駅の文様は、柳の葉をモチーフにした柳縞。色は、「新橋色」と呼ばれる、わずかに緑味がかった青であるターコイズ・ブルーです。

この新橋色は、日本の伝統色名の中では新参者で、明治の終わりから大正時代にハイカラな色として流行しました。

この新橋色は、東京の新橋の芸者に愛好されたことから、新橋色と呼ばれるようになったそうです。また、芸者衆の置屋

が金春通り(銀座八丁目地域)にあったことから、別名「金春色」とも呼ばれます。

この新橋色が「ハイカラな色」と評された由縁は、明治中期に欧米から化学染料が輸入されるようになり、それまでの植物染料では発色が不可能だった鮮やかなブルーが、新鮮な色として衣生活に登場したことにあります。

緑味がかった青である「新橋色」は、日本の暮らしの中でな

ゆりかもめ新橋駅の柳縞

じみのある色ではなく、ファッション・シーンでも、2005年の春夏シーズンに流行したことはありますが、それ以外ではブルー系が流行る時に、バリエーションの一色として登場する程度です。逆にいえば、「新橋色」は、それだけ新鮮な刺激になりえる魅力的な色でもあるのです。

日本ファッション協会 山内 誠

●マンセル値:2.5B 6.5/5.5

●NOCS:2.5B-6.2-1

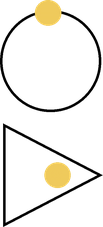

045 大黒屋天丼

「サクサクの白い衣」は、おいしい天ぷらの代名詞だと思っていた。それだけに、この天丼を見たときは、正直驚いた。蓋でしっとりと蒸らされ、茶色の衣をまとったこの天丼こそ、各メディアで引っ張りだこの、大黒家の天丼である。

この衣の色は、明治以来130年以上続く秘伝のタレと、揚げる際に使用した胡麻油によるものだそうだ。 (市販の天ぷらの衣の色を測ってみると10YR8/6だった。)一口頬張るとしっかりとしたタレの味と、それに引けをとらない大きなエビが出てきた。

不思議だったのは、タレの味は濃く、贅沢すぎるほど具沢山であるにも関わらず、最後まで美味しく頂けたことだ。130年もの歴史を持つ秘伝のタレに、この秘密が隠されているのだろうか。

街で歴史的な建築物を見るたび、数値だけでは表せない独特の重厚感を持つ色に心惹かれるが、この大黒家のタレもまた、130年という歴史の中で独特の色味と旨味を育んできたのだろう。

カラープランニングセンター 池田麻美

●マンセル値:5YR 5.5/7

●NOCS:5YR-5.5-6.6