『東京の色100』066~070

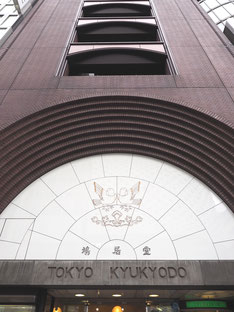

066 鳩居堂

この匂い!懐かしい。

子どもの頃、よく母に連れられて来た。店に入ると、お香や墨の匂いが満ちている。

母は知人の「おつかいもの」に、鳩居堂のお線香を買っていた。「おつかいもの」という言葉、今ではあまり使われなくなった。贈答品、プレゼント、ギフトいった表現に比べると、差し上げる方への、あらたまった、それでいて、暖かい気持ちが感じられる。

子どもだった私は、当然お線香には興味はない。でも、この店に来るのが楽しみだった。お目あては、色とりどりの千代紙。鮮やかな発色、美しい模様、箔押し。クルクル丸めた千代紙がずらりと並んでいて、ワクワク、気持ちがときめいた。近所の文房具屋さんで売っているのとは、「格」が違う。子供心にもそう感じたものだ。

千代紙で作った小物入れ、紙人形、ポチ袋、絵葉書…女子にはたまらない鳩居堂ワールド。今でも、この店に入るとあのときと同じようにときめく。

創業は、1663年(寛文3年)。京都寺町、本能寺の門前に薬種商として開業。1880年明治13年、宮中の御用を務めるた

めに、開設した東京出張所が、銀座のこの場所。今のビルに改装されたのは1982年。外壁は、和を感じさせる深い臙脂色。そういえば改装前の建物も、やはりこの色だった。和光をはじめとする、モダンなグレーの建物が多い銀座の街に、このクラッシックで重厚な色は、しっかりと存在感を漂わせる。

2016年路線価日本一。31年間も連続1位だ。ハガキ1枚分で、47万4千円! この店に両足で立つと、およそ100万円とは。やはり、「格」が違う。

谷口 明美

●マンセル値:5R 3/2.2

●NOCS:5R-1.7-13.0

067 総武線の黄色

中央総武線は、千葉駅から御茶ノ水駅を経由して三鷹駅を結ぶ総長60.2kmの首都圏JR。元々、黄色の車体色は国電山手線で採用されていた。101系車両で中央線に採用された国鉄朱色1号に続きマンセル色環右隣の黄色がカナリアイエロー国鉄黄5号として昭和36年山手線に採用されたが、駅間の短い山手線には101系車両の特長を活かせないので総武線に配置転換されたとのこと。カナリアイエローは、2.9Y 8.5/9.6で現在より若干明度が高かったが、全面塗装車両からラインカラーのステンレス車両に切り替わった時点で色面積の狭小に合わせ明度を下げ彩度を上げて国鉄黄色1号2.3Y 8/13.3に変更されたと推測する。

都内を走るのは江戸川を超えた小岩駅から三鷹駅の間、ほぼ高架の上を走行するので駅のホーム以外でその姿を目にすることは少ない。

しかし、四ツ谷から飯田橋にかけて外堀の土手の中腹を走る

時、緑の中を走り抜けるその姿を外堀の水面に映しながら黄色の帯が人々の目に爽やかなコントラストの印象を残す。

ラインカラーの黄色は菜ノ花やタンポポなど春の草花色を想起させ桜満開の季節に外堀の風景を走り抜ける様子には日本の原風景への郷愁が心を過る。

各駅停車のローカル列車が、東京湾東方の彼方房総の海辺や里山の田園風景に降りそそぐ豊かな陽射しの恵みのイメージを遥々東京下町から武蔵野まで毎日何十本も届けてくれると想うことで、かつて千葉の自然の恵みを運んで来てくれた行商のオバちゃん達の明るさ、たくましさへの懐郷としたい。

CMFデザイナー 安岡義彦

●マンセル値:2.5Y 8/13.3

●NOCS:2.5Y-9.1-2

068 両国国技館の屋根の色

JR総武線が両国駅に到着すると、西口駅前に相撲でお馴染の両国国技館が見える。堂々とした存在感を感じさせる緑青方形隅切り型の緑青瓦葺の大屋根、そしてそのてっぺんに王冠のように載っている黄金色(黄土色)の頭飾りが印象的である。緑青は明るく鈍い青緑色をさす。古くから建築物や彫刻の彩色に使用され古代の顔料を代表する色であった。日本画では緑色を表すのに欠かせない色でもある。銅製品に発生する青緑の錆びもまた緑青と呼ばれているが、両国国技館の屋根色は塗装色のようだ。

1985年1月場所より使用されている現在の国技館は2代目で

あり、建設計画発表から3年の歳月で1984年11月30日に完成。翌年1月9日、盛大に落成式が催され、千代の富士と北の湖の両横綱による三段構えが披露された。その場所での千代の富士は全勝優勝。怪我を押して強行出場した北の湖は1勝も出来ずに引退と明暗分かれる世代交代の場所となった。

両国国技館では、大相撲の他、プロレスやコンサートも開かれ、2020年の東京オリンピックではボクシングの競技会場となる予定である。

日本カラーデザイン研究所 宮岡直樹

●マンセル値:5G 7/4.5

●NOCS:5G-5-2

069 神楽坂の石畳の色

日本の石畳は神社仏閣を舗装することから始まったというから、毘沙門天善国寺の門前町として栄えた神楽坂で綺麗な石畳が見られることは、自然なことかもしれない。

しかし、神楽坂の石畳は、その形と並べ方に特徴がある。

形はこぶし大の立方体であり、「ピンコロ石」と呼ばれる。ヨーロッパの都市の車道や歩道によく使用されているものである。また並べ方は扇文様である。扇文様は歌舞伎や日本舞踊で演技が良いとされている文様であり、神楽坂で明治時代から活発になった、花柳界の更なる発展を祈ったという。

一見無彩色に見えるその色は、測色するとわずかに黄色みを帯びた低彩度色だとわかる。低彩度の石畳は同じく低彩度の黒壁と相まって、芸者さんの着物やお化粧など、歩く人の華やかさを引き立てている。

色は、街並みの中の「地」としての役割に徹しつつ、並べ方などさりげないところでは、粋な表現を忘れない。普段鮮やかなインターロッキングブロックなどによる舗装が見られる

中で、神楽坂の石畳は、東京の「地」の一つのお手本とも言えるのではないだろうか。

カラープランニングセンター 池田麻美

●マンセル値:5Y 6.0/1.0

●NOCS:5Y-1-7.8

070 東京メトロ銀座線/ 1000系特別仕様車両

2020年に向け、大きく変貌する東京の地下鉄。近代日本の象徴として開業し、2017年には開業90周年を迎えた銀座線は日本最古の地下鉄であることで有名。浅草と渋谷をつなぐ東京の大動脈であるが、近年はインフラの老朽化が目立ってあまり良いイメージはなかった。現在、その銀座線が全駅でデザインのリニューアルをする大プロジェクトの真っ只中にいる。世界的にも例のない、全駅改修プロジェクトは路線をエリアに区分し、地区の特徴を反映した駅デザイン、ホームドアの設置、省電力化などを行い、銀座線の大

幅なブランド力向上を考えていると言う。その銀座線の車両に1000系特別仕様車両が現れた。この車両は初代車両の1000形をモチーフに極限まで精緻に作られている。僅か2編成だけなので、運が良くないと乗ることは出来ない。初めて車両を利用した時は、車両の外観と内装のレトロな雰囲気に驚いた。外観色は東京メトロHPではレモンイエローと紹介されているが、実際にはそれほど緑には寄っておらず、よい塩梅に感じる。内装照明は赤みの暖色系で、壁や扉は木目調、手摺やつり革、座席シートの仕様も変更されていて、従来の地下鉄とは全く違う雰囲気。上質なレトロな感がかえって未来的で、心躍る特別感があった。メタリック調の車両が主流の現在、銀座線のチャレンジはいち早く東京の未来を見つめているようだ。2020東京オリンピックのレガシーは、すでにあちらこちらで作られはじめている。

左が特別仕様車両

中川ケミカル 中川 隆之

●マンセル値:2.6Y 7.4/12.6

●NOCS:2.6Y-8.8-3.8