『東京の色100』056~060

056 フジテレビ本社の銀色

お台場に銀色で球体展望台がある建物と言えばイメージが湧いてくるだろうか?

その印象的な建物は、磯崎新氏や黒川記章氏などの師にもあたる丹下健三氏が設計を手掛け、格子状の構造壁にはアルミパネル、球体展望室(はちたま)にはチタンパネルが用いられており、銀色の光沢が象徴的な構造物となっている。

「銀色」はJIS慣用色名としてあるが、メタリックカラーである「銀」はマンセル値で表現することは難しいとされ、アルミとチタンでは元素(素材)の違いから、銀色と言っても銀

白色と銀灰色といった様に表情に違いがある。そのため、球体展望台がより象徴的に際立って見える設計と見受けられる。

近景、遠景でも見え方は異なるが、銀は光(可視光線)の反射率が90%強とされており、晴天時などには理論上では極めて白に近い色に見えたり、天候によってもまた違う表情が見え、灰色に見えたりもする。2020年の東京オリンピックではお台場周辺の競技場も利用される予定となっており、この建物前のお台場海浜公園ではトライアスロンと水泳の予定地となっているほか、FCG(フジサンケイグループ/本社)ビルということもあり、様々なイベントが催される。

施設の構造やデザインに、メタリックカラーという特性からも、季節や時期に応じたイルミネーションや夜景にも、幻想的なシチュエーションを添加し、観光スポット・デートスポットとしても賑わいをみせる。

東京湾から東京都心への入口に、銀色のメタリックなフォルム、トランスフォームでもしそうで門番でもあるかのような佇まい。顔となる球体展望台からは、東京オリンピックの周辺会場やレインボーブリッジを鼻先に東京タワー、東京スカイツリー、富士山といった日本のランドマークやThe東京の景色が一望できる。

CBN越谷支部長 田崎健太

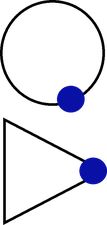

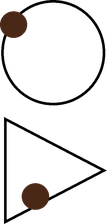

球体展望室

●NOCS:N4.5

●マンセル値:N4.5

最上階壁面

●マンセル値:5R 8.5/0.3

●NOCS:5R-0.3-2.8

057 銀座カフェーパウリスタの 珈琲

「銀ブラ」という言葉は大正時代に出現しましたが、一般的には、東京の銀座通りをぶらぶら散歩することを指していることはご存じですね。この定説の一方で、慶應の学生たちが流行らせたといわれる異説の「銀ブラ」があって、こちらでは、銀座の「カフェーパウリスタ」でブラジル珈琲を飲むことを意味していたとか。

カフェーパウリスタでは、2014年の夏の改装で、少しモダンな印象の2階席が設けられましたが、一階席は、変わらずに

レトロな雰囲気が漂っています。この一階席でくつろいで、珈琲の香りと味を楽しんでいると、権威や定説に反発するかのような当時の最高学府の学生の心意気から、あえて異説を唱えて、自分たちだけの「銀ブラ」を生み出して楽しんでいたのかな?とする考えが浮かんできました。

「銀ブラ」の真意はともかく、珈琲文化という表現さえあるように、香りと味はもちろんですが、コーヒーカップから覗く深いこげ茶の色調、さらにはミルクと混じった柔らかい茶色の色調にも、文学や映画、音楽などの記憶を呼び覚ます不思議な力があるような気がします。

日本ファッション協会 山内 誠

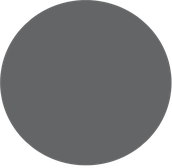

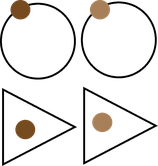

COFFEE(上から順に)

●マンセル値:5YR 2/4

●NOCS:5YR-3.4-15.4

COFFEE BROWN

●マンセル値:8YR 3.5/5.75

●NOCS:8YR-4-8-12.2

CAFÉ AU LAIT

●マンセル値:8YR 5.5/4.75

●NOCS:8YR-4.1-7.8

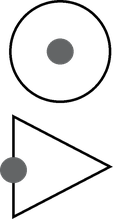

058 歌舞伎座の白色

都心の中に突如現れる歌舞伎座。2013年にリニューアルされた歌舞伎座は、背後にオフィス塔を従えた、防災設備を備えた複合施設。地下鉄東銀座駅と直結していて災害時には数千人を収容することが可能だ。そのデザインは、唐破風屋根の玄関や特徴的な瓦屋根等、先代劇場の面影を継承しつつ、白壁が際立つクールな印象に生まれ変わっている。リニューアルされた歌舞伎座の壁は、以前のベージュに比べると明度が格段に高くなっているが、マンセル値が示すようにわずかにウォーム感のある白色。日本文化の品格とモダンなイメージが高度に調和されている。

歌舞伎座は明治22年(1980年)に開場して以来、火災や戦災などを乗り越えて、日本を代表する歌舞伎劇場としてさまざまな人に愛されてきた。2002年には国の登録有形文化財に登録さており正真正銘、東京のシンボルマークのひとつである。今般、第5期歌舞伎座の設計は、三菱地所設計と隈研吾建築都市設計事務所の共同である。隈氏は2020年東京五輪の新国立競技場の設計者でもある。

日本大学生産工学部 創生デザイン学科

稲垣郁美、上遠野侑奈

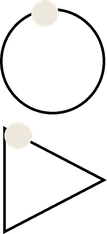

●マンセル値:0.5Y 9.2/0.9

●NOCS:0.5Y-1-1.2

059 銀座の柳の緑

中央区の木、柳。

新橋駅~数寄屋橋へ続く西銀座通りにその街路樹が見られる。

柳と聞いて水辺の風景を思い浮かべる人は少なくないだろう。春~夏に葉を繁らせ日陰をつくり、枝を長く垂れ揺れる姿は、灰色がかった黄緑と相まって、私たちに涼しさや穏やかさを与えてくれる。銀座は、今でこそ高速道路と商業ビルに囲まれた大都会だが、かつて低湿地を埋め立て、江戸城へ物資を運ぶための掘割や川に囲まれた土地だった。水に強い柳にとって、うってつけの地質だ。

歌川広重の『八ッ見のはし』鳥居清長の『柳

下美人図』...江戸の生活に当たり前に寄り添う柳の光景がた

くさん描かれた。

柳は住民の強い意思で、時代の変化に屈することなく守り続けられて来た。

明治初期に政府がロンドンやパリに倣って整備した赤レンガ街。街路樹には桜、松、楓が採用されたが地質に合わず、明治20年頃には一帯が柳になったそうだ。 大正時代には、銀座通りの拡張に伴う柳撤去に住民が反対。関東大震災後、復興へ向け住民が偲び望んだのもやはり、柳。昭和初期には、280本以上植樹された。

毎年5月に開催される柳まつり。この街の自然体の姿を受け継ぎ、人々に寛ぎの場を提供している。

カラーセラピスト 鈴木 梨加

●マンセル値:5GY 5/6

●NOCS:5GY-6-7.8

060 クリスマスイルミネーションのブルー

日本は四季豊かな国である。季節折々の自然の変化を楽しむことができるが、冬の風物詩はやはりクリスマスイルミネーションが楽しみである。

イルミネーションと聞いて私が真っ先に思い浮かべるのは宮城県仙台市の“SENDAI光のページェント”である。季節になると定禅寺通と青葉通の立派なケヤキ並木が一面光に包まれる。冬の寒々しい景色に温かさを届けてくれる景色に子どもの頃感動したのを覚えている。昔はイルミネーションといえば、豆電球の温かい橙色が一般的であった。

カレッタ汐留のイルミネーション

しかし近年、耐久性や発熱面でより優れたLED照明が普及し、随分とイルミネーションの色も多様化している。特に白色やブルーを多用したものが多く見られ、東京の冬の景色も随分と変わってきているように思う。ブルーに関しては、日本の赤崎氏、天野氏、中村氏の2014年のノーベル物理学賞受賞が記憶に新しく、親しみを覚える色である。また、先進性と洗練された都会の雰囲気を演出するにはこのブルーや白は効果的で、「大都会東京」に相応しい色であるように感じる。

これからも創意工夫を凝らした質の高いイルミネーションが、どんなふうに日本の冬の景色を彩るのか楽しみである。

カラープランニングコーポレーション クリマ 依田彩

●マンセル値:5PB 4/10

(イメージ)

●NOCS:5PB-8.5-2.2